La Conservación de los Pueblos (1826)

Aparentemente, la simple suspensión de Páez en sus funciones de Comandante General del Departamento de Venezuela, fue lo que detonó la rebelión de los pueblos del oriente. El 30 de abril de 1826 Páez reasumió motu proprio las funciones que el congreso le había denegado. De ahora en adelante, el congreso sería denominado el “gobierno central” por todos los venezolanos. Ante esta situación, Bolívar tuvo que regresar de Lima, entrevistarse con Páez el 4 de enero de 1827 y confirmarle el mandato civil y militar sobre Venezuela, sin que el problema de fondo hubiera sido solucionado.

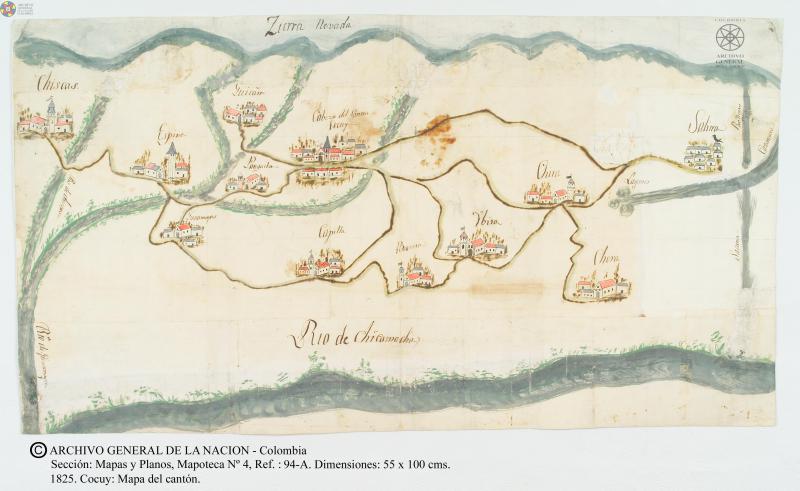

Mientras tanto Bolívar envió a Florencio O’Leary y Antonio Leocadio Guzmán a los distintos departamentos para hacer saber su nueva propuesta de constitución boliviana. Guzmán visitó Quito, Cuenca, Panamá y Cartagena, quienes se pronunciaron a favor del otorgamiento de poderes dictatoriales al jefe del ejecutivo, siempre y cuando se organizara la convención reformadora. Contrario a estas, las municipalidades de Mérida, Angostura, Barcelona, Medellín y la mayoría de los departamentos de Boyacá, Cauca y Cundinamarca rechazaron la propuesta de constitución pero aceptaron la propuesta de una convención.

Sin ir más lejos, la crisis de 1826 representó con la destitución de Páez un vacío de poder, donde las municipalidades reasumieron su soberanía, esta vez reclamada al Gobierno de la República de Colombia, y defendieron sus derechos de carácter imprescriptible provocando una implosión política sobre la legitimidad del gobierno. De este modo, los pronunciamientos de los pueblos tomaron diferentes ángulos y fundamentos para hacer efectivos sus derechos dentro del ordenamiento constitucional, ya que la República había incumplido su promesa de seguridad. Sin embargo, la reacción de los pueblos estuvo enmarcada dentro del ordenamiento jurídico y político del constitucionalismo republicano, pues todas sus acciones apelaron a la Constitución de Cúcuta que había sido juramentada por ellos mismos.

El problema fundamental de todos estos pronunciamientos de 1826 fue cómo reunir o fundir una multitud de soberanías divididas en un solo cuerpo de nación. Al fin y al cabo, la reposición del General Páez por el pueblo de Valencia fue un mero aliciente para que los pueblos se movilizaran en reclamo de su soberanía originaria y “derecho de conservación”. La destitución, en últimas, constituyó un ataque al derecho natural sobre el cual estaba fundamentada la cultura política y jurídica de los pueblos, razón por la cual las municipalidades decidieron organizarse a sí mismas y deliberar sobre su propio destino dentro de la república por medio de prácticas como el asambleísmo.[1]

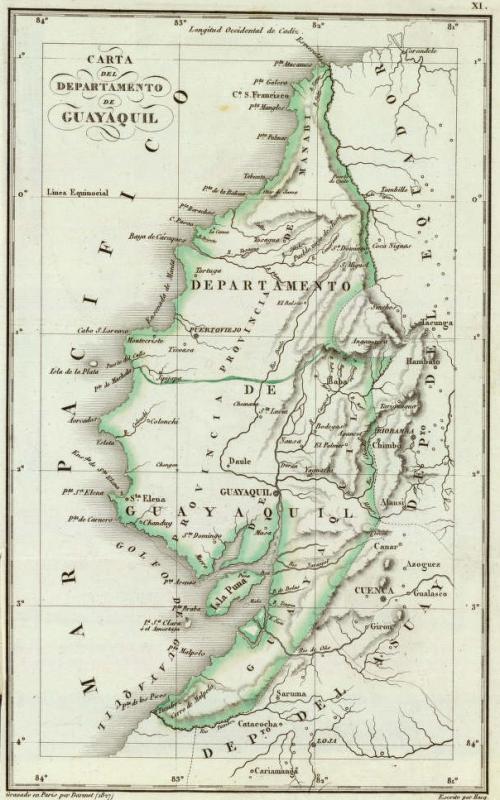

1. ACTA DE GUAYAQUIL

El 26 de julio de 1827 en la ciudad de Guayaquil, aparte de los empleados públicos, padres de familia, el documento especifica el “numeroso concurso del pueblo”. Esta acta empieza remitiendo a otro pronunciamiento del 16 abril de 1826 de la misma Guayaquil, que reconocía su obediencia a las leyes promulgadas por la Constitución de 1821, que se encontraba en peligro en ese preciso momento. Esto sucedía debido a la falta de atención del Gobierno Supremo a los reclamos de los pueblos que “hallaron de necesidad” ante las circunstancias que cambiaron el rumbo de la república en 1826.[2] Por esta razón, los Guayaquileños se pronunciaron “en obsequio de la conservación de sus libertades” como acto en contra de la invasión coordinada por el General Jefe Superior del departamento, en un movimiento de réplica desde el acta de Valencia.

Ante la confirmación por parte del Gobierno del General Antonio Obando como jefe de armas del departamento, la municipalidad se había pronunciado en contra de la continuación de este funcionario en su cargo, aclarando que la felicidad de los pueblos no podría fijarse sobre bases puramente legales. Por esta razón, recuperaron de cierta manera este derecho, y fijaron por sí mismos, independientemente de las disposiciones del Congreso – dentro del cual estaban ausentes los diputados venezolanos y del sur en su mayoría –, las “bases de su felicidad”, como lo menciona el artículo 7.

Contra los relatos oficiales del Gobierno, y ante la falta de respuesta del gobierno a las exigencias de reforma, teniendo en cuenta que existían múltiples pueblos que no habían estado presentes en el pacto fundamental de 1821, el departamento se atribuyó las facultades tanto jurídicas como políticas para dotarse tanto de la forma de gobierno que más les conviniera – recordando, además, que el 9 de octubre de 1820 habían logrado la independencia militar por sus propios esfuerzos – como de constituirse en una familia aparte dentro de la misma república, apelando al derecho imprescriptible de los pueblos a constituirse autónomamente en cuerpo político federado. Ahora bien, esto lo consideraron plausible sin ir en contra de la misma Constitución, es decir, sin “separarnos de la unidad de la República”, pues el ejercicio de administrar y gobernar por su propia cuenta la jurisdicción del sur equivalía a elegir por su propia cuenta por medio de elección popular al Intendente departamental (Diego Noboa) y al Comandante General de las Armas (Antonio Elizalde), como provisionales mientras se reorganizaba la constitución.

2. ACTA DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CABELLO

Esta reunión extraordinaria de la municipalidad de Puerto Cabello se organizó debido a que “un pueblo en masa” agitado e inquieto se dirigió a la casa del jefe político José Sánchez Agreda, el 8 de agosto de 1826. La municipalidad estaba compuesta por el alcalde interino José María Pérez, los regidores Fernando Páez, A. Julien, Justo Flórez, Manuel Jaravan y Miguel Herrera y el síndico procurador José Leandro Montbrun, más Agreda. Este pueblo en masa, con personas de todos los rangos, oficios y edades, estuvo presente en la sala durante toda la sesión y, según el acta, clamando a viva voz:

“Viva el presidente de Colombia, viva el general Páez, viva la federación de Venezuela”

“Federación, federación, federación, son nuestros deseos, federación nuestros votos, viva pues ella. Téngase este momento por el instante en que un pueblo la sanciona, Viva el presidente de la República, viva el general Páez”

Así pues, el deseo del pueblo era constituir a Venezuela en federación por necesidad de su organización. Destacaba así las ventajas de la federación, así como de impulsar a los demás pueblos a imitar y actuar de la misma manera. Según el licenciado Francisco de Paula Quintero, la municipalidad debía satisfacer los deseos del pueblo, elogiando su conducta, pues aquel estaba inquieto de que la municipalidad actuara de modo contrario. El presente documento muestra cómo muchos pronunciamientos oficiales de la municipalidad eran, de hecho, exigencias que el pueblo acometía ante los funcionarios, en este caso, debido a que los ciudadanos continuaron protestando, se exigió a la municipalidad la redacción de la presente acta como constancia de los votos a favor del sistema federal manifestados por parte del pueblo, así como su debida remisión a las municipalidades de Valencia y Caracas, y al gobernador de la provincia.

3. HOMENAGE PÚBLICO DE ADHESIÓN AL ORDEN A LA CONSTITUCIÓN Y AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA DE COLOMBIA

Este “Homenage Público”, publicado en la Imprenta de Francisco de Borja Ruiz, en 1826, de la municipalidad de Cartagena hacia el Orden y Gobierno de la República, es una respuesta a las noticias sobre “los movimientos” de Venezuela. Este documento muestra precisamente el problema de la circulación de papeles impresos, por medio de los cuales no solamente eran difundidas las noticias de los sucesos de Venezuela, sino que eran inmediatamente interpretados y politizados con un fin específico por las autoridades locales de cada municipio.

De entrada, se especifica la mirada de la municipalidad contra aquel “corto número de ciudadanos” que pusieron en estado de peligro todo el entramado gubernativo, “con pretexto de reformarlo”. Esta minoría, refiriéndose a los pueblos del oriente venezolano, según la municipalidad, estaría perturbando el orden e incitando a la sedición, según los principios de filosofía política de Emer de Vattel (1714-1767), y además, los “cabecillas” de esta minoría pretendían, así mismo, tumbar la ley fundamental en nombre de la “conspiración de Valencia”. Los cartageneros, por el contrario, como “hombres de bien, amigos del orden y de las instituciones” condenaron tajantemente la desobediencia a las leyes del gobierno y desaprobaron cualquier apoyo al movimiento de Valencia, catalogando a aquellos como sujetos desnaturalizados dentro de la república.

De hecho, el Homenaje muestra las profunda preocupación de las autoridades locales y municipales para impedir que las jurisdicciones bajo su control fueran seducidas y “alucinadas” por impresos que invitaban a la sedición y anarquía, tal como era visto el levantamiento. La función de los municipales cartageneros era incitar a la cooperación con el gobierno, recordar los bienes y ventajas de la unión, la prudencia de los legisladores y la inutilidad de exponerse a la separación que conllevaría la ruina y la pérdida de la libertad, tal como lo dijo el intendente el 6 de julio de 1826, en una solicitud a la municipalidad de la ciudad.

Así pues, ante la propuesta de los venezolanos, vista como una “manía de federación”, como la culpable de las divisiones internas desde la primera independencia y hasta de la entrada de Morillo en 1816, para los cartageneros no era necesario todavía reformar la constitución ni mucho menos cambiar el sistema de gobierno. Por el contrario, a favor del sistema central, “vigoroso y propio de las circunstancias de la guerra”, tal como lo dice el Primer Regidor Municipal, Manuel M. Núñez, declararon la propuesta de adelantar la reforma y organizar la Gran Convención como inconstitucional, en una diatriba contra los impresos Amigos de la paz y del Mudo Observador, papeles públicos que incluye el presente documento, entendido como una censura a los argumentos de quienes promovían los sucesos de Venezuela, en pro de “restablecer el orden y conservar la unión”, tal como se manifestó el N.4 contra el “tumultuario” General Bermudes.

4. ACTA DE LA CIUDAD DE PANAMÁ

Esta acta fue una reacción directa a los pronunciamientos de los departamentos de Guayaquil, Asuay y Quito, que a su vez eran resultado de los pronunciamientos de Venezuela. Preocupados por la crisis del orden interior, el 13 de septiembre de 1826, siendo Intendente del Departamento de Panamá Juan José Argote, reunido con el comandante de Armas José María Carreño, con el jefe político municipal José María Beliz, con los dos Alcaldes municipales, con los siete municipales restantes, sumados a los jueces, contadores y eclesiásticos que allí se encontraban y “un número infinito de Ciudadanos”, reunidos en la sala de la municipalidad, los panameños tomaron la decisión de no romper de ninguna forma “el vínculo que une a los Pueblos de Colombia” y mantenerse fieles al orden constitucional, así como a las disposiciones emitidas por el poder ejecutivo.

Aparte del llamado a evitar las hostilidades por parte del gobierno de Santander contra los pueblos agitados, es un anuncio público en favor del regreso de Bolívar para que restableciera la unión del “Pueblo Colombiano”, cuya salvación “ante Dios y la posteridad” estaba en sus manos. Aún así, el Istmo se proclamó a favor de la Gran Convención, aclarando que no tenía ninguna pretensión de alterar “la marcha majestuosa de las Leyes”, siempre en función de los intereses comunes. Queda en evidencia, pues, las exigencias de los municipales de que el Istmo fuera reconocido como un “País Anseatico”, siempre pensando en la seguridad y garantías de su comercio.