Retribuir

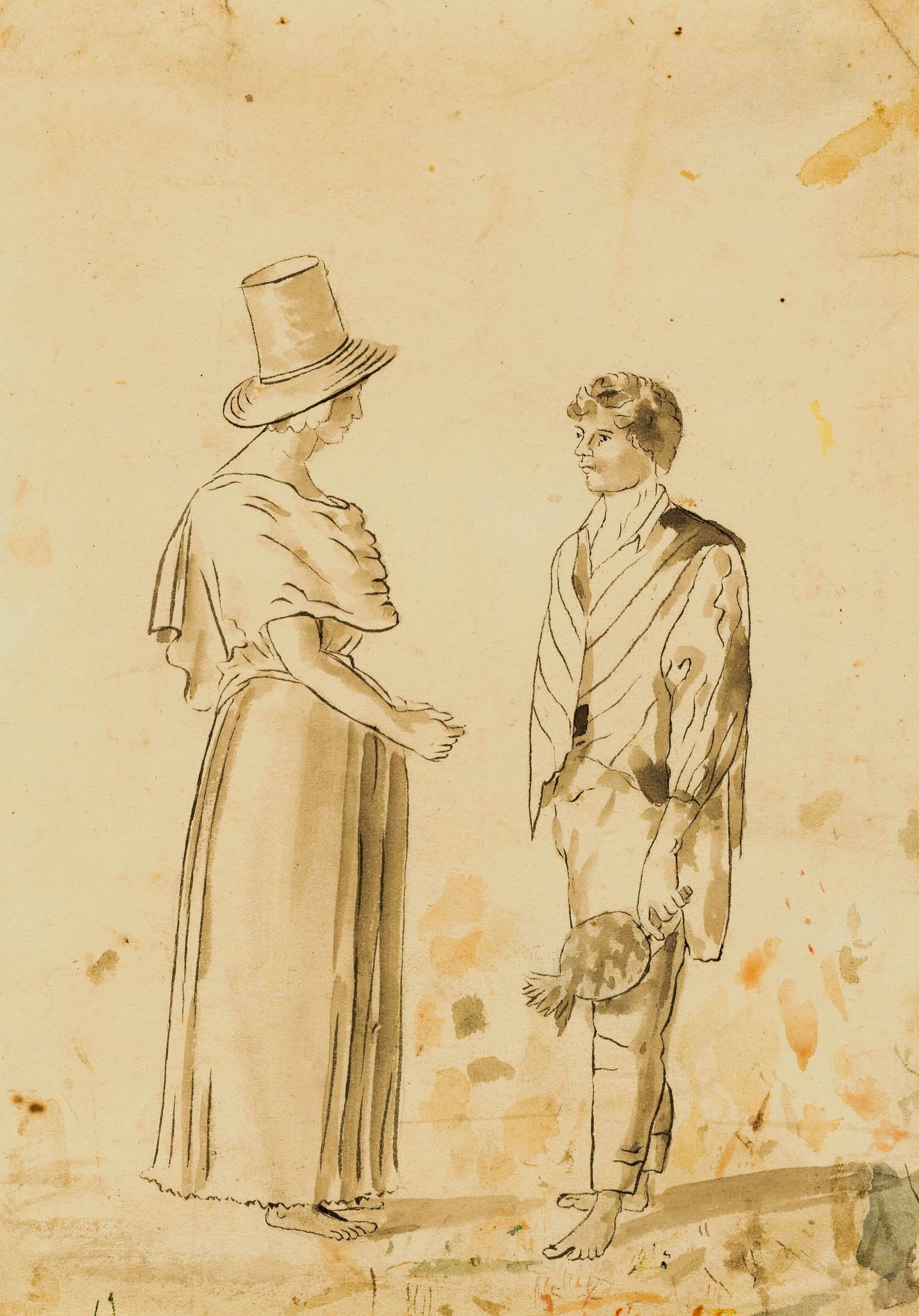

Llegadas a los límites de su existencia material, las mujeres —muchas viudas y con hijos que sostener— se vieron obligadas a solicitar auxilios a la entidad estatal. Por lo común, justificaron sus peticiones a partir del hecho de haberse mantenido fieles a la causa patriota a pesar de la miseria material o la persecución, lo cual consideraron merecía reconocimiento. Más aún la mayoría vio en las hazañas de sus familiares muertos, principalmente esposos e hijos, la principal razón que les habilitaba el derecho del auxilio. En ese sentido, algunas recordaron también haber estado dispuestas a enviar a sus hijos a la guerra, mientras que otras recalcaron la injusticia que representaba el olvido de las hazañas de los que murieron, a quienes denominaban “víctimas” de la empresa libertadora.

“En la Plaza mayor de ella rindió la vida para que sirviese de eterno monumento de su fidelidad, y Patriotismo. Desde aquel instante se aumentaron mis persequciones en odio de mi persona, por ser madre de un defensor de la Republica...”

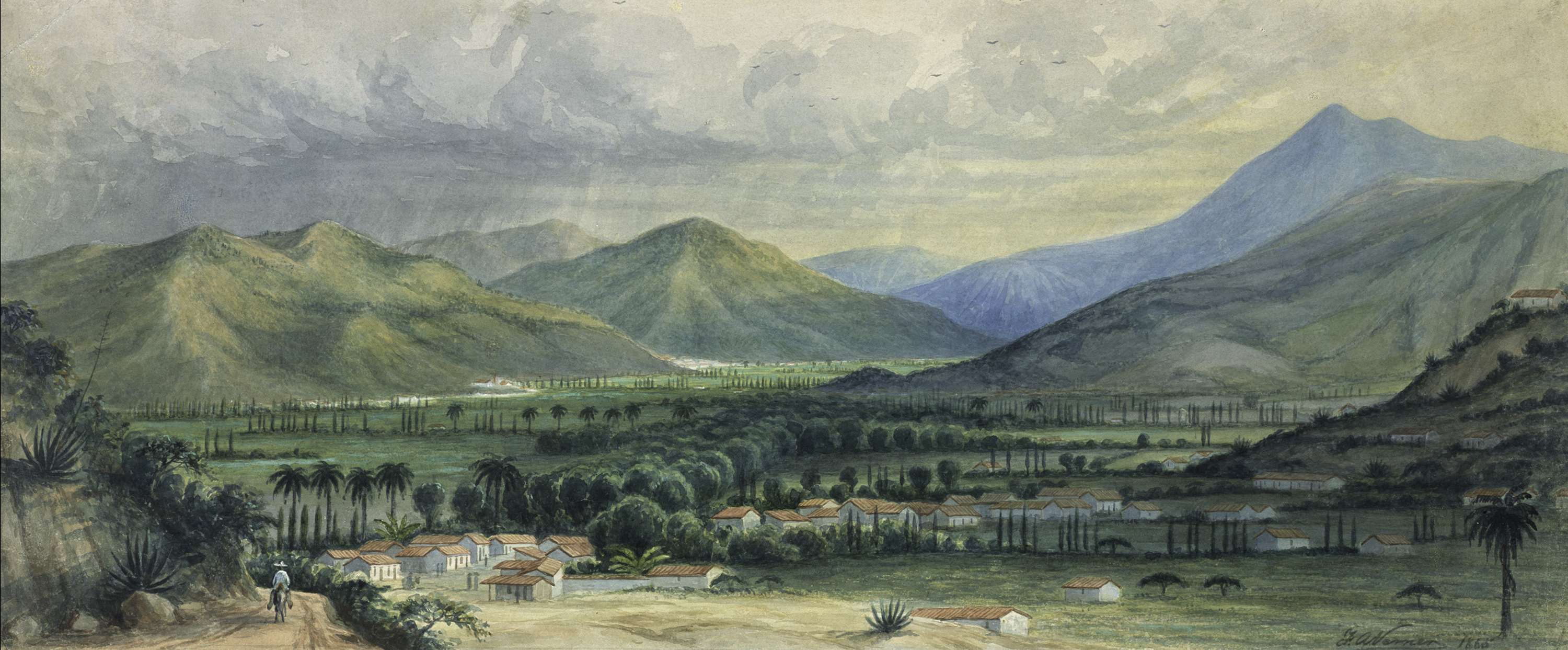

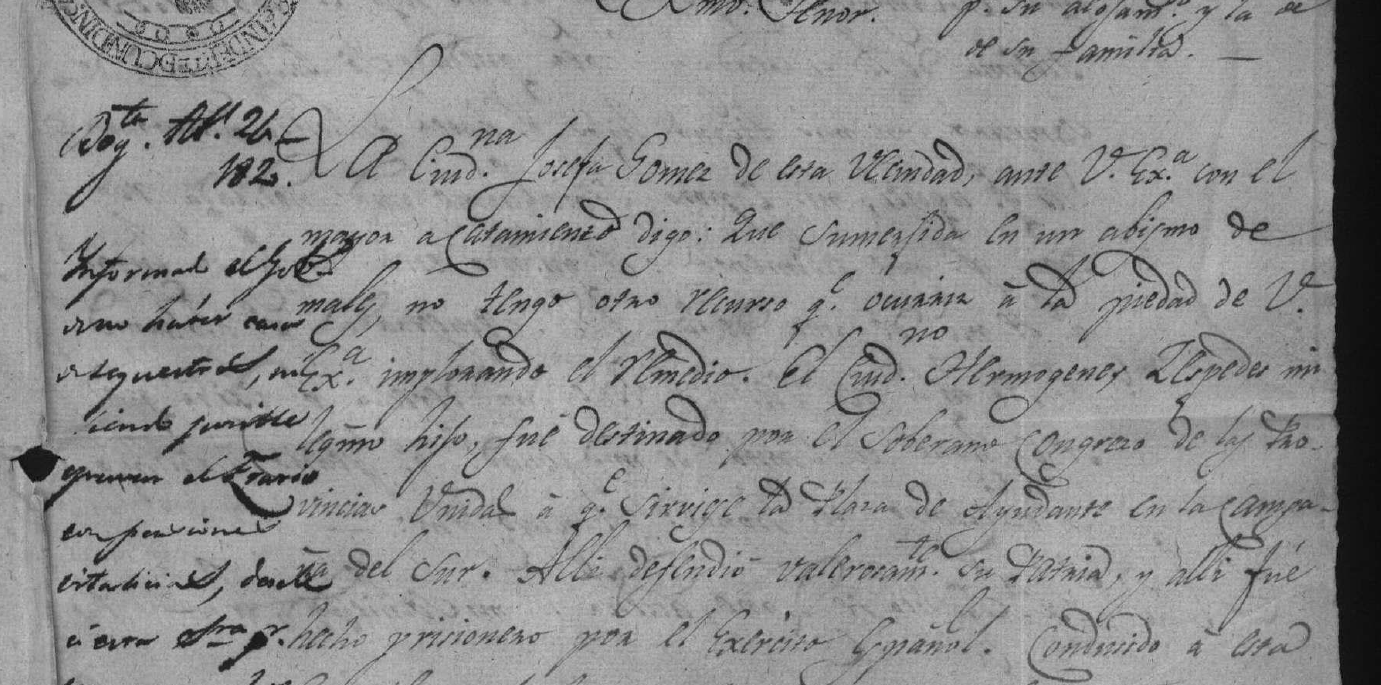

Josefa Gómez se refiere en la cita a su hijo Hermogenes Zespedes, destinado a servir en la Campaña del Sur y a quien lo acometió el destino de muchos en la guerra, el de la muerte. Ser madre de un defensor de la patria, esa fue la condena que decía haber padecido Gómez antes de la llegada de aquel “claro día de la libertad”. El padecimiento de ser ella patriota le costó el ser saqueada hasta la ruina a manos de españoles, por quienes se vio obligada “à vender hasta la ropa” de su uso. La retribución sería, en consecuencia, tanto en honor del sacrificio de su hijo —una “víctima de la libertad”—, como en auxilio de una “hija de la patria” —como se denominó a sí misma—, con quienes el gobierno tenía una deuda y un deber.

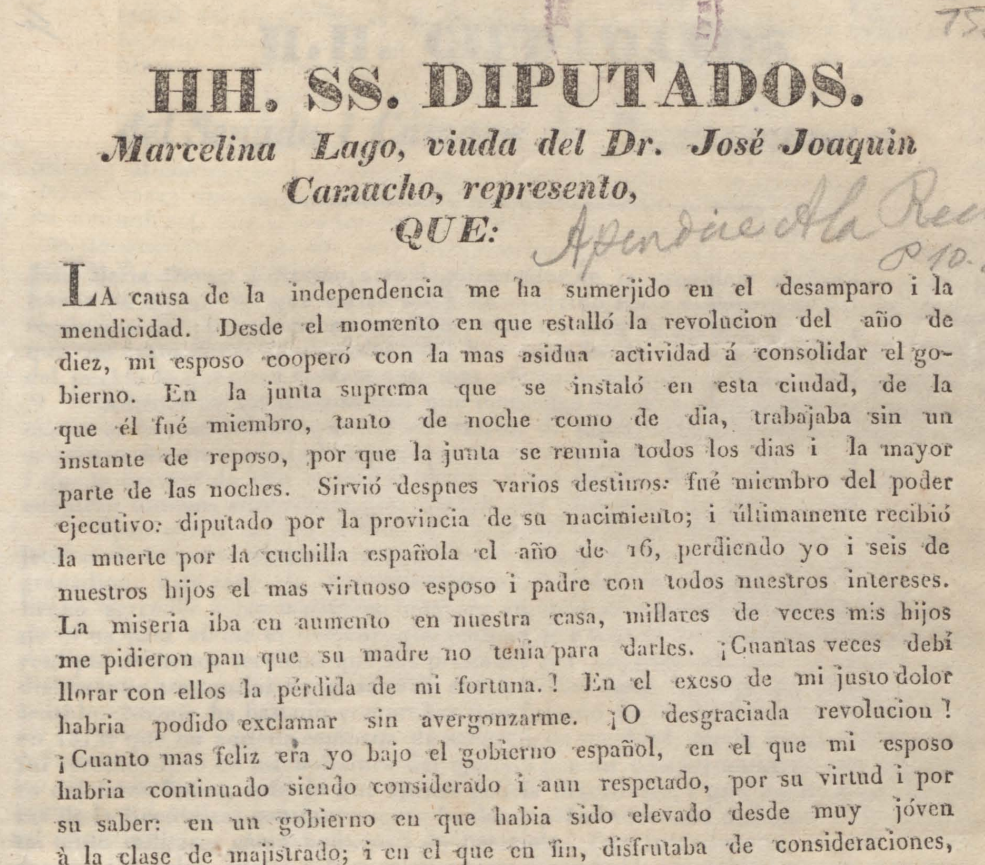

En 1839, Marcelina Lago, viuda, recordaba cómo la causa patriota había significado para ella la pérdida de su bienestar y fortuna. En definitiva, la independencia había sucedido a costa suya y la de muchas "beneméritas viudas". A sus sesenta años y logrado el "bien de la patria", solo pedía que el gobierno no olvidara la promesa de concederles alguna pensión.

"H.H. S.S. diputados. Marcelina Lago, viuda del Dr. José Joaquín Camacho". Bogotá, Biblioteca Nacional, Fondo: Pineda, 446, Pieza: 152.

El patriotismo de un integrante de la familia era considerado a su vez el del otro y el trato que por esto se recibía variaba, naturalmente, conforme a la agenda política del gobierno de turno. Lo relevante en este punto, más que cuestionar la veracidad del sentimiento político de quien escribía, es reconocer que, al optar por una u otra retórica, las mujeres estaban jugándose por la opción que mejor les garantizaría las ayudas pedidas. Esto permite entender por qué algunas mujeres decidieran recalcar su propio patriotismo, mientras que otras, como Dolores, pensaran que subrayar el de sus familiares sería más eficaz. Es por lo anterior, que la mencionada Dolores recalcaba no necesitar prueba o testimonio alguno de las hazañas de su querido, pues como renombrado prócer —Antonio Nicolás Briceño—, le bastaría al destinatario con escarbar en su propia memoria para convencerse de la justicia de lo solicitado.

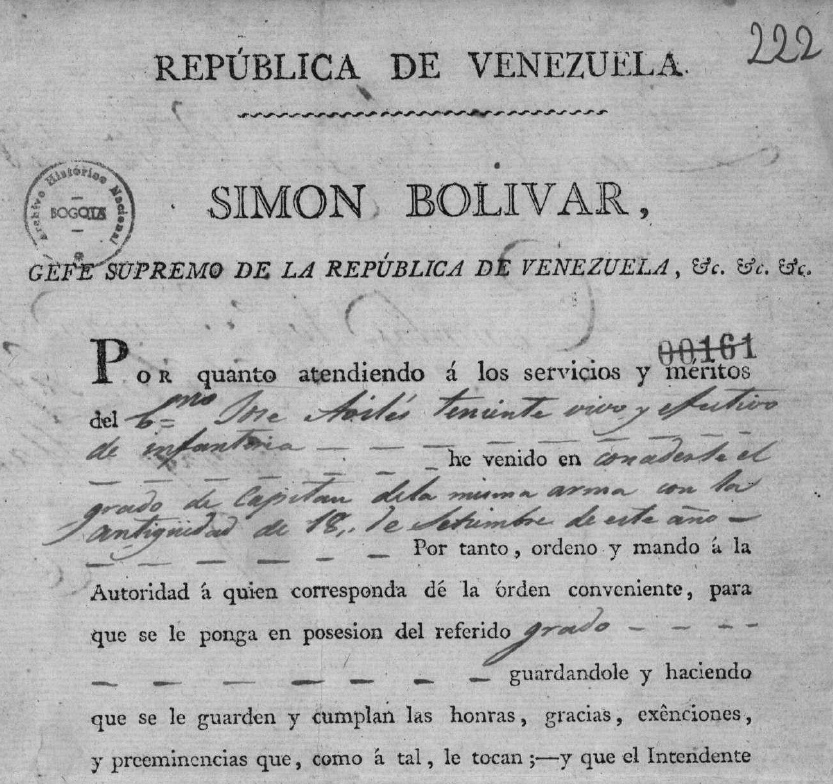

A propósito de estrategias para justificar los auxilios y de aquellas mujeres que encontraron en subrayar el mérito de sus familiares la mejor vía para ello, otra medida fue la de adjuntar los títulos de nombramiento de esposos e hijos. Así lo hizo María Ramona Moreno en 1821, quien adjuntara los títulos de su esposo, con los que además mostraba el ascenso de este a teniente coronel.

Bogotá, Archivo General de la Nación, Sección: República, Fondo: Peticiones y Solicitudes, Legajo 16, Documento 6, ff. 221r-226r

Josefa Riso, quien iniciaba su carta declarando su “inclinación natural” por ser patriota, se presentaba como ciudadana, esposa y madre, y recurría para pedir un auxilio a la descripción de la muerte de su esposo y tres hijos. En su escrito señalaba lo que calificaba como dos verdades: la primera correspondía a la continua penuria causada por la persecución de los representantes del “gobierno español”; la segunda, al sacrificio de sus familiares en la defensa de la “regeneración política”. Con resignación manifestaba haber asumido lo primero, y con conformidad vivía lo segundo, especialmente al saberse parte de dicha empresa por haber impartido la crianza de sus hijos en el que llamaba el “sistema liberal”. En el momento de escribir, por tanto, hace un llamado a la “humanidad” de quien recibiera la carta —el vicepresidente del Departamento de Venezuela— para poder ser retribuida en forma de una casa de las de Secuestros.

“...haviendo perecido el primero en el serco de Maturin à la furia de una lanza. El segundo un oficial abanderado de los Carabineros del memorable (que em pas repose) ciudadano Jose Feliz Rivas. El tercero que concluyò su vivir en la accion de Hurica. Y el quarto asecinado por las sacrilegas manos, de aquel mostro, el Carniboro Chepitto Gonzales...”

Josefa fue clara en señalar a manos de qué malignos agentes perecieron sus familiares y esta catastrófica imagen la entrelazaba con la de una mujer septuagenaria a quien le recaían a la par obligaciones y penurias. Sin embargo, no limitó su presentación al recuerdo de lo trágico, sino que logró enfatizar su agencia y se declaró exitosa formadora de unos gloriosos “hijos de Colombia”. La efectividad del mensaje puede comprobarse por la respuesta recibida. Si bien, según respondía Soublette, la situación del erario impedía concederle la debida retribución, el tono de esta respuesta, contrasta con la parquedad o, incluso, la ausencia de respuesta en la mayoría de las cartas.

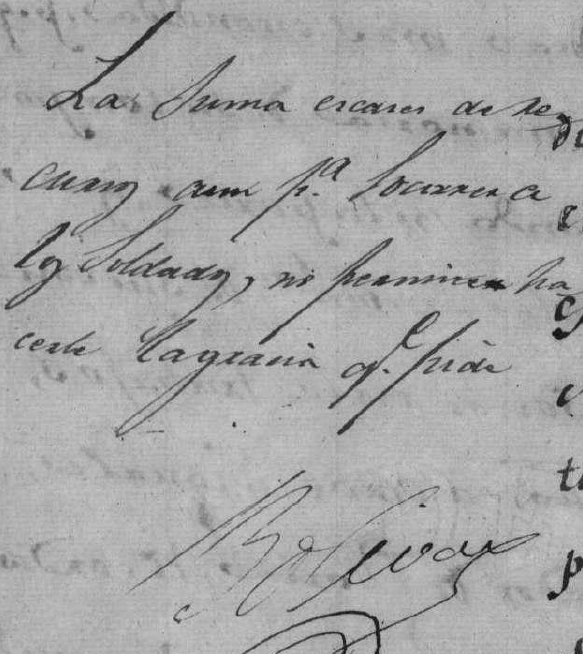

Muchas de las peticiones por auxilios fueron contestadas con una lamentación por la precaria situación del gobierno que impedía atender a lo solicitado. A manera de ejemplo, así respondía Simón Bolívar a una carta de María Josefa Catanio en 1821: "La suma escases de recursos aun para socorrer a los soldados, no permiten hacerle la gracia que pide".

Bogotá, Archivo General de la Nación, Sección: República, Fondo: Peticiones y Solicitudes, Legajo 16, Documento 13, ff. 416r-417v

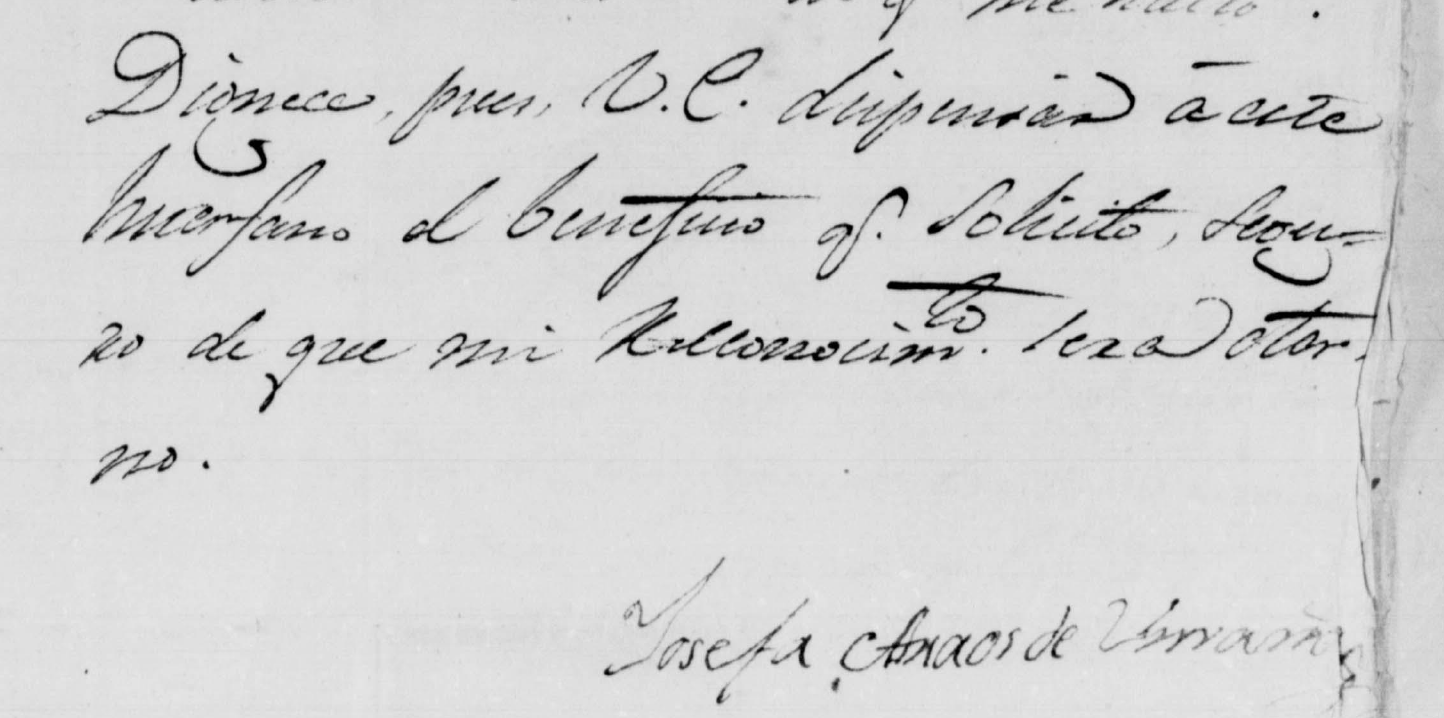

Si algunas mujeres retrataron en sus cartas sendos cuadros de la ruina padecida, otras optaron por solicitar un apoyo distinto. Este fue el caso de Josefa Araos Umaña, quien en 1823 solicitó para su hijo de 13 años una beca en el recién fundado Colegio Académico de Boyacá. Araos Umaña planteaba una astuta argumentación, pues anotaba que, de recibir dicha beca, su hijo sería en el futuro de aprovechamiento para la patria. Lo anterior, por cuanto se le garantizaría al joven, gracias a la carrera de las Letras, su formación como ciudadano. De modo que, resulta especialmente acertada la descripción que hace Araos Umañan del destino alternativo de su hijo en caso de no ser otorgada la beca: “mi híjo quedarìa oscurecido en las tinieblas de la ignorancia, y confundido en los horrores de la miseria”.

“...ellos han muerto con honór en medìo de la Campaña; y por consiguiente se hicièron inmortales para su Patria, pues supieron sellàr con su Sangre el primer debèr del Ciudadano”.

Otros pasajes de esta carta resultan más habituales vistos en el conjunto de las cartas escritas por madres. Josefa Araos, por ejemplo, iniciaba con la referencia a su pronta disposición por enviar a sus hijos a la guerra: “En medio de mis desgracias personales no pensé en otra cosa sino en destinár a mis híjos para defensóres de la Patria”. No obstante, hay elementos narrativos que vuelven particularmente distintivo este documento. La idea de la inmortalidad otorgada por la muerte honrosa, sin duda, ejemplifica esto último; el legado de aquellos que murieron trascendía como trascendían ellos a pesar de su muerte.