Los límites del contribuir

A lo largo de esta exposición se ha pretendido mostrar cómo el contribuir y el retribuir deben entenderse como parte de una misma historia. A manera de cierre, serán presentados tres documentos que señalan de manera más contundente los límites de la contribución, es decir, el momento en que esta se aleja de la completa voluntad de quien contribuye y resulta en afectación de este. Explorar el problema desde esta perspectiva permite familiarizarse con nociones como la arbitrariedad, la justicia y la piedad; lo cual significa, para efectos de esta exposición, que encontramos a las mujeres ensayando diferentes conceptos en su relacionamiento con la entidad estatal.

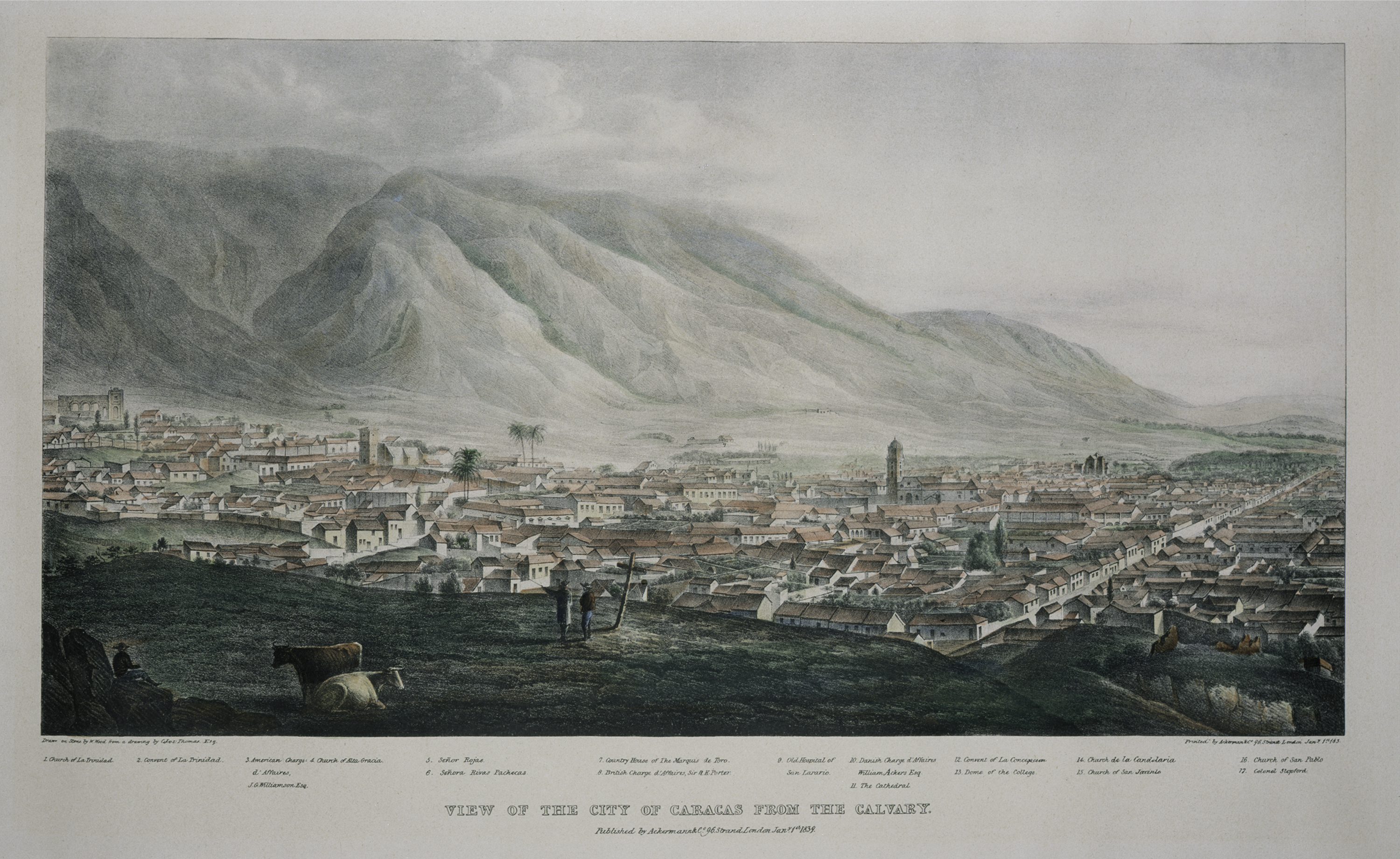

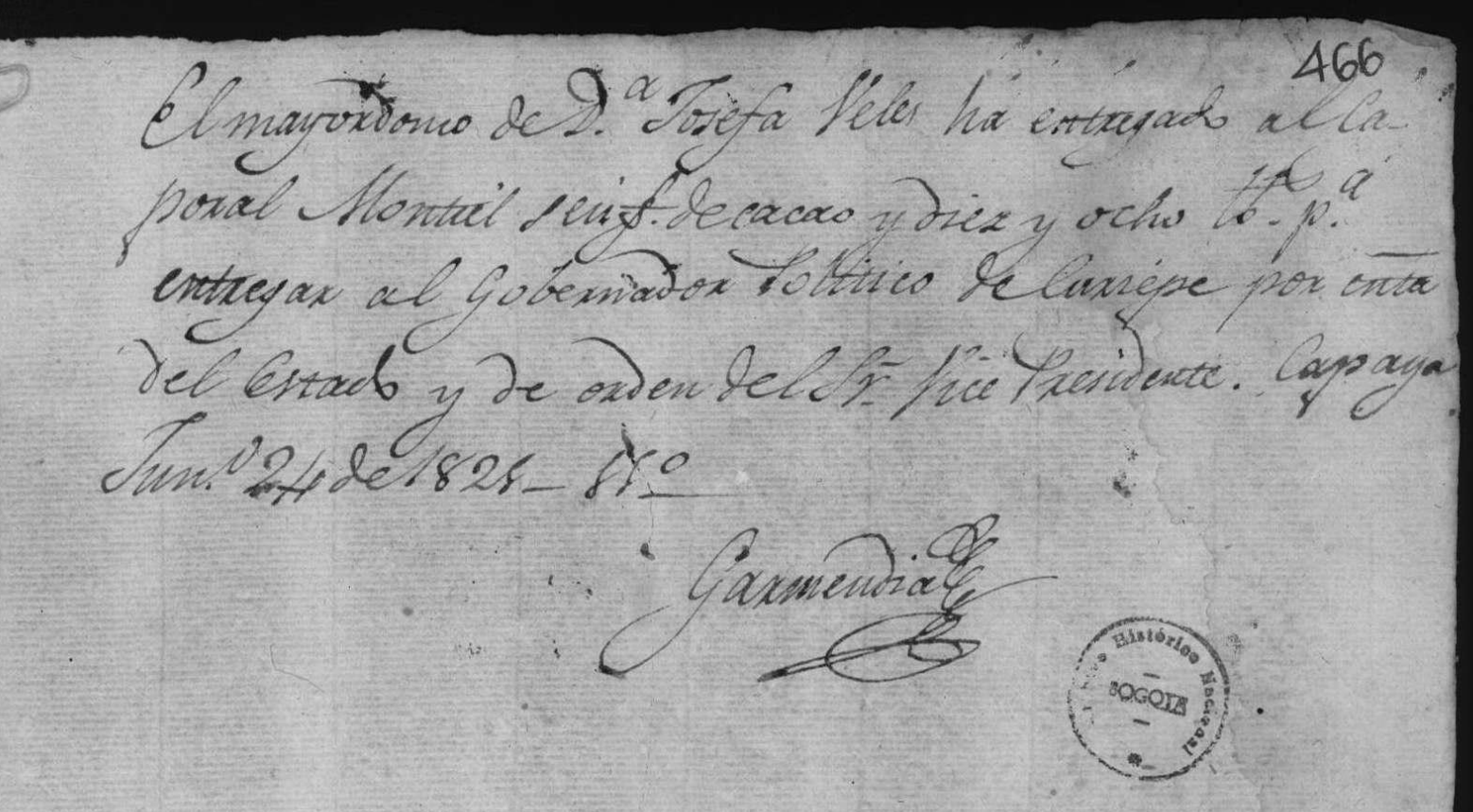

El 23 de julio de 1821 María Josefa Vélez de Cossio, vecina y viuda de Caracas, escribía con el objetivo de ser eximida de una contribución de mil pesos de plata que le era exigida como préstamo al Estado. Lo anterior puesto que, según escribía, sus haciendas de cacao y caña se encontraban desde hace tiempo a disposición de las tropas de la república, lo cual probaba al anexar recibos de la entrega de numerosas mulas y cargas de cacao. Pero, lo más agravante resultaba ser, recalcaba ella, haber dejado de percibir los frutos de sus haciendas, de ahí que planteara: “¿de dónde he de sacar... mil pesos en plata para el día, ni a quién ocurro que me los preste cuando están escasos los reales y no tengo frutos de que pagarlos?”.

“por que sìempre he sido, y soy fìel, y obedìente al gobierno, y en todos tiempos he hecho mis respectìvas contribuciones de esta clase, como sucedìo en la prìmera entrada del señor general Bermudez...”

La solicitud de Vélez Cossio evidencia que ante las limitaciones materiales, las y los ciudadanos encontraron en sus pasadas contribuciones la posibilidad y el privilegio de la exención. Para Vélez su honrada conducta le había granjeado a lo menos respeto y estimación, y ahora esperaba que probadas las contribuciones y expresada la imposibilidad de una nueva, fuera dispensada del mencionado préstamo. Y así sucedió, seguramente como efecto de la justicia de la petición, pero también de la manera en que fue formulada, como se revela cuando Cossio escribía: “Creo que sin lisonja puedo decir que nadie ha contribuido más que yo para el Estado”.

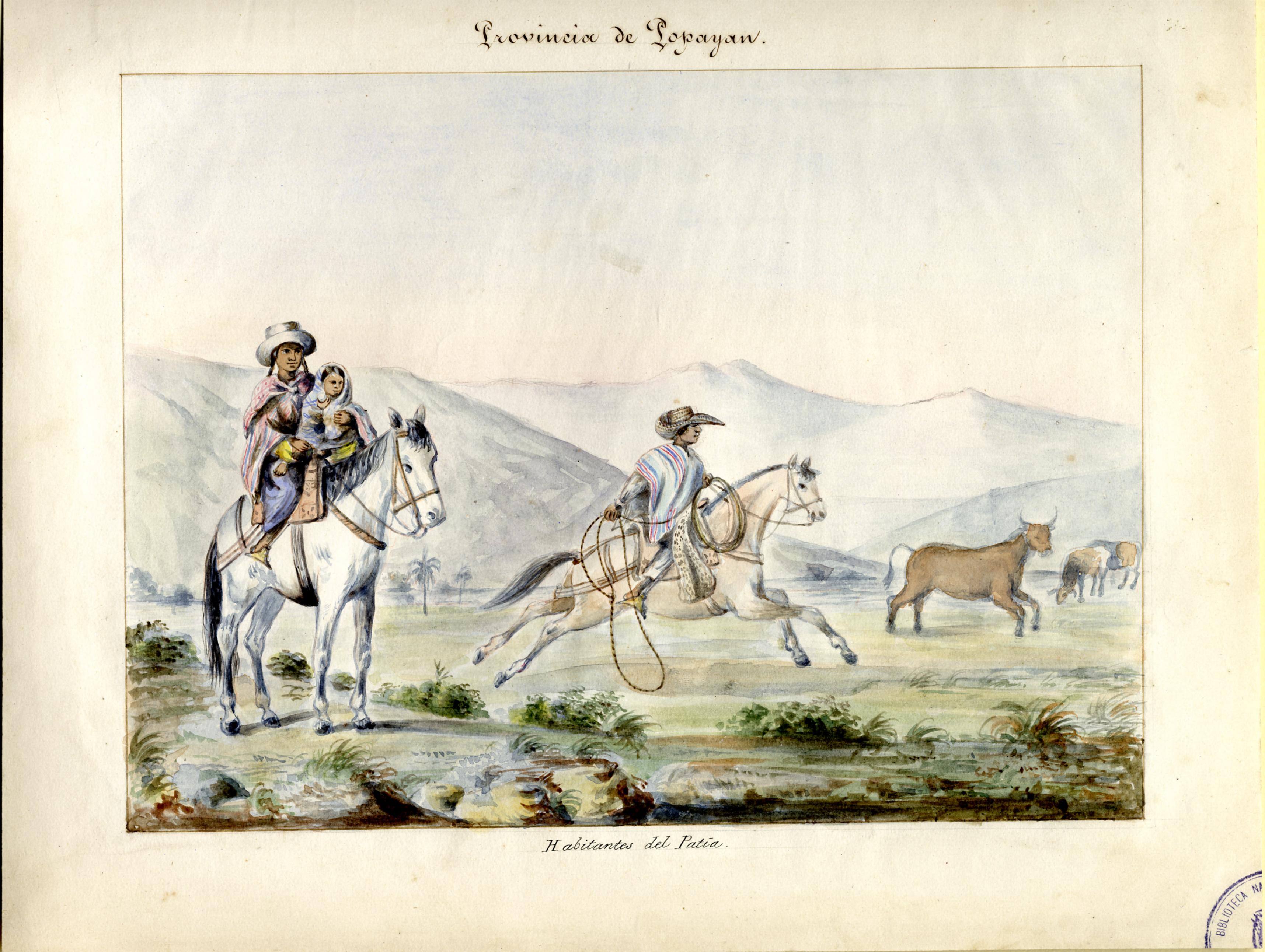

Comisión Corográfica, Manuel María Paz (c. 1853).

Los límites de la contribución en este caso estaban dados por criterios de justicia y legitimidad. El hecho de que las tropas hubiesen extraído las reses sin expresa orden del gobierno, le recordaba a Pacheco el “despotismo” del anterior régimen y la consecuente “miseria y desamparo”. A propósito de lo cual, se permitía recalcar el riesgo de que se pensara que la República fuera tan solo la continuación de ese mismo pasado. La reparación del daño significaba entonces la prueba de que los principios del gobierno, de rectitud y de justicia, se impusieran frente a los desvíos de algunos particulares. Asimismo, la mención al “apreciable derecho de la propiedad” y luego la petición concreta de que no fuera entorpecida la libertad de su esposo para disponer de su hato, ilustran todavía más la distinción entre lo que sería una contribución y un llano hurto.